Psoriasis: Actualización clínica 2025

La psoriasis es una dermatosis inflamatoria crónica, no contagiosa, de etiología multifactorial. Su desarrollo se vincula a la interacción entre predisposición genética, factores inmunológicos y desencadenantes ambientales. Esta patología presenta una elevada prevalencia y un curso clínico caracterizado por exacerbaciones y remisiones. En este articulo se realiza una actualización de su epidemiologia y factores de riesgo, manifestaciones clínicas y su tratamiento

Epidemiología

y factores de riesgo

Se observan dos picos de incidencia, en torno a

los 20 y 50 años. Afecta por igual a ambos sexos, aunque algunos estudios

describen ligeras variaciones en la distribución por género y edad. La

incidencia es menor en poblaciones con fototipos oscuros y en regiones

tropicales.

Entre los principales desencadenantes se

encuentran infecciones estreptocócicas, traumatismos (fenómeno de Koebner),

fármacos (litio, betabloqueantes, antipalúdicos), estrés, alcohol, tabaco y

obesidad.

Manifestaciones

clínicas

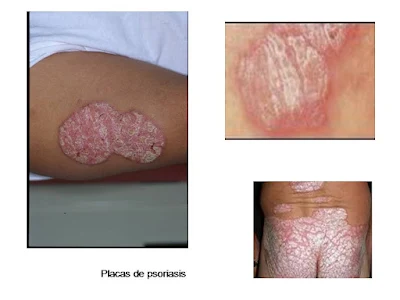

La forma más prevalente es la psoriasis en

placas (90%), caracterizada por una pápula o placa eritematosa, de tamaño

variable, preferentemente localizada en codos, rodillas, superficies extensoras

de las extremidades y cuero cabelludo, de bordes delimitados y habitualmente

cubierta de escamas blanco-nacaradas.

Otras variantes incluyen:

- Psoriasis en gotas: Lesiones

en forma de gotas o pequeños puntos menores de 1 centímetro, a veces

prurigonosa, localizada preferentemente en el tronco. Se da con más

frecuencia en niños y en jóvenes, y suele aparecer bruscamente tras

padecer una faringoamigdalitis estreptocócica. Dura dos o tres meses y

desaparece espontáneamente, salvo en algunos individuos que sufren brotes

recurrentes y puede reaparecer en la edad adulta como otra de las

variantes de psoriasis.

- Psoriasis invertida: se

presenta afectando a los grandes pliegues cutáneos, principalmente axilas,

axilas, ingles, interglúteos, submamarios y el ombligo. Las lesiones son

placas eritematosas de color rojo intenso, uniformes, lisas, brillantes y

de bordes definidos, si bien su rasgo más característico es la ausencia de

escamas.

- Psoriasis pustulosa

(localizada o generalizada): caracteriza por brotes de pústulas estériles

sobre una base eritematosa, distribuidas simétricamente en palmas y

plantas, sobre todo en las eminencias tenar e hipotenar de la mano, y en

los talones. También se puede presentar de forma generalizada en tronco y

extremidades.

- Psoriasis palmoplantar: Trastorno que se caracteriza por placas psoriasiformes (a veces dolorosas y purulentas en el centro de las lesiones), distribuidas por las plantas y dedos de los pies, palmas de las manos y, con menor frecuencia, las piernas, y el cuero cabelludo.

- Psoriasis eritrodérmica: Lesiones

eritematosas descamativas generalizadas, que comprometen más del 90% de la

superficie corporal, y se acompañan de alteraciones sistémicas como

fiebre, leucocitosis, desequilibrio electrolítico, déficit proteico, etc.

Puede aparecer a partir de una psoriasis vulgar (dejando alguna zona de

piel sana), tras un brote de psoriasis pustulosa, o bruscamente tras un

periodo de intolerancia al tratamiento.

- Psoriasis ungueal: En el

20-50% de los casos se reporta afectación ungueal. Apareciendo en unas de

manos y pies Pitting (punteado fino en la superficie ungueal),

onicólisis, coloración amarillenta o mancha de aceite e hiperqueratosis

subungueal en los casos más severos.

- Artritis psoriásica: puede preceder o acompañar las

manifestaciones cutáneas en el 10-30% de los pacientes y se ha descrito

asociada al daño ungueal en hasta el 90% de los pacientes. En un 15% de

los casos la afectación articular precede a la afectación de la piel.

Suele afectar a manos y pies en la mayoría de los casos, pero en ocasiones

también afecta a grandes articulaciones. Tiene mejor pronóstico que la

artritis reumatoide. Existen diferentes formas de afectación articular:

- Oligoartritis asimétrica:

menos de 5 pequeñas y/o grandes articulaciones están afectadas de manera

asimétrica. Es la más frecuente.

- Distal: afecta a las

articulaciones interfalángicas distales.

- Poliartritis simétrica:

similar a la artritis reumatoide.

- Artritis mutilante: las

articulaciones se deforman y destruyen.

- Espondiloartropatía: incluye

sacroileitis y espondilitis.

Diagnóstico y

diagnóstico diferencial

El diagnóstico es principalmente clínico. El

signo de la vela, la membrana de Duncan-Buckley y el rocío hemorrágico de

Auspitz son hallazgos clásicos. En casos atípicos puede requerirse biopsia.

Debe diferenciarse de dermatitis seborreica,

dermatitis atópica, tiñas, liquen plano, sífilis secundaria, entre otras

entidades.

Enfoque

terapéutico

El tratamiento se individualiza según la gravedad:

➤ Tratamientos tópicos: primera línea en formas

leves

Son la base del manejo inicial. Se aplican

directamente sobre las lesiones y permiten controlar brotes en pacientes con

enfermedad leve.

1. Corticoides tópicos

- Son los más utilizados por su efecto antiinflamatorio, inmunosupresor

y antiproliferativo.

- La elección del tipo depende de la ubicación y extensión:

- Baja potencia :

(hidrocortisona, fluocortina) en zonas sensibles (cara, pliegues).

- Potencia intermedia :

(clobetasona, fluocinolona) para zonas como el cuero cabelludo o el

tronco.

- Alta y muy alta potencia :

(betametasona, metilprednisolona, clobetasol) indicadas en placas extensas o refractarias.

Consideraciones: Uso

intermitente para evitar efectos adversos como atrofia cutánea, estrías o

telangiectasias.

2. Análogos de la vitamina D

- (Calcipotriol, calcitriol, tacalcitol) inhiben la proliferación de

queratinocitos y modulan la respuesta inmune.

- Mayor eficacia cuando se combinan con corticoides tópicos.

- Menos efectos adversos que los esteroides, adecuados para el tratamiento de mantenimiento.

3. Brea de hulla y alquitrán

- Con efecto antiproliferativo, se presentan en champús, lociones o

ungüentos.

- Aunque poco utilizados actualmente, pueden ser útiles en pacientes

refractarios.

- Precauciones: olor desagradable, tinción de ropa y fotosensibilidad.

4. Emolientes

- No son terapéuticos por sí solos, pero esenciales como coadyuvantes.

- Restauran la función barrera, mejoran la eficacia de otros

tratamientos y reducen el prurito.

5. Otros agentes tópicos en estudio

- Roflumilast (inhibidor PDE-4) y tapinarof (agonista del receptor de

hidrocarburo arilo) muestran eficacia prometedora con buen perfil de

seguridad.

Tabla 1. Comparativa de tratamientos tópicos en

psoriasis

|

Tratamiento |

Mecanismo de acción |

Indicaciones principales |

Consideraciones / Efectos adversos |

|

Corticoides

tópicos |

Antiinflamatorio,

inmunosupresor |

Psoriasis

leve, zonas localizadas |

Atrofia

cutánea, estrías, telangiectasias |

|

Análogos de

vitamina D |

Inhibición

de queratinocitos |

Alternativa

o combinación con corticoides |

Irritación

local, hiperpotasemia (rara) |

|

Brea de

hulla / alquitrán |

Antiproliferativo |

Alternativa

en casos refractarios |

Olor

desagradable, fotosensibilidad, tinción |

|

Emolientes |

Restauración

barrera cutánea |

Soporte

preventivo y mantenimiento |

No controlan

brotes, deben usarse de forma continua |

|

Roflumilast,

Tapinarof (en estudio) |

Inhibidor

PDE-4 / Agonista AhR |

Nuevas

alternativas en desarrollo |

Buen perfil

de seguridad a largo plazo (fase clínica) |

➤ Fototerapia UVB o PUVA .

En España debe ser indicada por el dermatólogo y

se utiliza en casos de amplia extensión de la enfermedad, sobre todo en

miembros y tronco. Es fundamental un control estricto en la exposición a la

radiación para prevenir efectos secundarios indeseables como melanoma u otras

neoplasias dermatológicas

➤ Terapias sistémicas: indicadas en formas

moderadas a graves

Se indican cuando la enfermedad afecta más del

10% de la superficie corporal o cuando el paciente presenta afectación

significativa de la calidad de vida, compromiso articular o refractariedad al

tratamiento tópico.

1. Metotrexato

- Antagonista del ácido fólico con efecto

antiproliferativo e inmunosupresor.

- Dosis inicial: 10-20 mg/semana por vía oral

o subcutánea.

- Control trimestral por riesgo de

hepatotoxicidad, nefrotoxicidad y pancitopenia.

- Indicado también en artritis psoriásica.

2. Acitretina

- Retinoide sistémico derivado de la vitamina

A, útil en psoriasis eritrodérmica, pustulosa y VIH.

- Dosis: 25–50 mg/día.

- Teratógeno; requiere anticoncepción durante

al menos 3 años tras suspenderlo.

3. Ciclosporina

- Inmunosupresor potente. Dosis: 3-5 mg/kg/día.

- Efecto rápido, indicado en brotes severos.

- Vigilancia estricta de nefrotoxicidad e hipertensión.

4. Otros inmunosupresores clásicos

- Hidroxiurea, azatioprina, tacrolimus: alternativas en casos

resistentes o con intolerancia a otros tratamientos.

- Uso limitado a indicaciones específicas bajo control especializado.

Tabla 2.

Comparativa de tratamientos sistémicos convencionales

|

Fármaco |

Dosis

recomendada |

Mecanismo

de acción |

Efectos

adversos principales |

Comentarios

clínicos |

|

Metotrexato |

10–20

mg/semana VO/SC |

Antiproliferativo

e inmunosupresor (anti-T) |

Hepatotoxicidad,

mielosupresión, nefrotoxicidad |

Requiere

seguimiento analítico trimestral |

|

Acitretina |

25–50 mg/día |

Retinoide

sistémico |

Teratogenicidad,

dislipemia, hepatotoxicidad |

Contraindicado

en embarazadas; efecto prolongado post-uso |

|

Ciclosporina |

3–5

mg/kg/día VO |

Inhibidor de

células T |

Hipertensión,

nefrotoxicidad |

Inicio

rápido de acción |

|

Hidroxiurea,

Azatioprina, Tacrolimus |

Individualizado |

Inmunosupresores

alternativos |

Citopenias,

infecciones |

Segunda

línea en pacientes refractarios |

5. Terapias biológicas

Alta eficacia en formas severas o refractarias

- Dirigidas a dianas específicas del sistema inmunológico.

- Indicadas en pacientes con fracaso terapéutico previo, comorbilidades

o artritis psoriásica activa.

- Anti-TNFα :

Adalimumab, Etanercept, Infliximab.

- Anti-IL 12/23 :

Ustekinumab.

- Anti-IL 17 :

Secukinumab, Ixekizumab.

- Anti-IL

23 :

Guselkumab, Risankizumab, Tildrakizumab.

- Inhibidores PDE-4 :

Apremilast, útil en casos leves a moderados con comorbilidad.

Consideraciones: Riesgo de

infecciones (tuberculosis, hepatitis), neoplasias hematológicas y reacciones

inmunológicas. Se requiere evaluación basal y seguimiento riguroso.

Tabla 3. Comparativa de terapias biológicas en

psoriasis

|

Tipo de

biológico |

Fármacos

disponibles |

Dianas

terapéuticas |

Riesgos /

Precauciones |

|

Anti-TNFα |

Adalimumab,

Etanercept, Infliximab |

Bloqueo

TNF-alfa |

Infecciones

oportunistas, reactivación TBC, linfomas |

|

Anti-IL

12/23 |

Ustekinumab |

Subunidad

p40 de IL-12/23 |

Menor riesgo

de infección; buena eficacia a largo plazo |

|

Anti-IL 17 |

Secukinumab,

Ixekizumab |

Bloqueo

IL-17 |

Riesgo

infecciones micóticas, EII |

|

Anti-IL 23 |

Tildrakizumab,

Guselkumab, Risankizumab |

Subunidad

p19 de IL-23 |

Alta

eficacia mantenida, buen perfil de seguridad |

|

Inhibidor

PDE-4 |

Apremilast |

Inmunomodulador

oral |

Diarrea,

cefalea, pérdida de peso |

Comorbilidades

y seguimiento

La psoriasis se asocia con síndrome metabólico,

enfermedad cardiovascular, renal, EII y trastornos psiquiátricos. Se recomienda

por tanto:

- Evaluar in inicial y peridocamente comorbilidades (síndrome

metabólico, ECV, enfermedad renal).

- Individualizar el tratamiento según perfil del paciente.

- Asegurar seguimiento clínico y analítico regular.

- Educar al paciente sobre el carácter crónico y la adherencia

terapéutica.

Derivación a

segundo nivel

Es aconsejable derivar al especialista cuando:

- Se sospecha artritis psoriásica.

- El diagnóstico es incierto.

- El impacto en la calidad de vida es elevado.

- Hay falta de respuesta al tratamiento convencional.

- Se requiere terapia sistémica o fototerapia.

Bibliografía recomendada

1. Aksentijevich M, Lateef SS,

Anzenberg P, et al. Chronic inflammation, cardiometabolic diseases and effects

of treatment: Psoriasis as a human model. Trends Cardiovasc Med.

2020;30(8):472-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31837960/

2. Armstrong AW, Read C.

Pathophysiology, Clinical Presentation, and Treatment of Psoriasis: A Review.

JAMA. 2020;323(19):1945-60. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32427307/

3. Cantini F, Niccoli L, Nannini C, et al. Psoriatic arthritis: a systematic

review. Int J Rheum Dis. 2010;13(4):300-17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21199465/

4. Carrascosa JM, De la Cueva P, Ara M, et al. Methotrexate in Moderate to Severe Psoriasis: Review of the Literature and Expert Recommendations. Actas Dermosifiliogr. 2016;107(3):194-206. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26614486/

5. Descalzo MA. Psoriasis, síndrome metabólico y

revisiones sistemáticas. Actas Dermosifiliogr. 2017;108(4):323. https://www.actasdermo.org/es-psoriasis-sindrome-metabolico-revisiones-sistematicas-articulo-S0001731017300510

6. Feldman SR. Treatment of psoriasis in adults. In: UpToDate. 2021 [Internet]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-psoriasis-in-adults

7. González Parra E, Daudén E, Carrascosa JM, et al. Enfermedad renal y psoriasis. ¿Una nuevacomorbilidad? Actas Dermosifiliogr. 2016;107(10):823-9. https://www.actasdermo.org/es-linkresolver-enfermedad-renal-psoriasis-una-nueva-S0001731016301715

8. Griffiths CEM, Armstrong AW,

Gudjonsson JE, Barker JNWN. Psoriasis. Lancet. 2021;397(10281):1301-15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33812489/

9. Marson JW, Snyder ML, Lebwohl MG.

Newer Therapies in Psoriasis. Med Clin North Am. 2021;105(4):627-41. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34059242/

10. Mason AR, Mason J, Cork M, et al.

Topical treatments for chronic plaque psoriasis. Cochrane Database Syst

Rev. 2013;(3):CD005028. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23543539/

11. Menter A, Strober BE, Kaplan DH, et

al. Joint AAD-NPF guidelines of care for the management and treatment of

psoriasis with biologics. J Am Acad Dermatol. 2019;80(4):1029-72. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30772098/

12. National Institute for Health and

Care Excellence (NICE). Tildrakizumab for treating moderate to severe plaque

psoriasis. NICE; 2019 [Internet]. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ta575

13. Parisi

R, Iskandar IYK, Kontopantelis E, et al. National, regional, and worldwide epidemiology of psoriasis: systematic

analysis and modelling study. BMJ. 2020;369:m1590. https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1590

Comentarios

Publicar un comentario

Este es un blog dirigido a profesionales sanitarios. Los comentarios están sujetos a moderación por el autor antes de su publicación, no admitiéndose publicidad, comentarios no profesionales, no fundamentados científicamente, ni aquellos que resulte inapropiados u ofensivos, etc. Tampoco, en ningún caso a través del blog o correo electrónico, se atenderán casos clínicos particulares ni se dará información personalizada. Si algún paciente desea ser atendido en consulta puede solicitar cita en el teléfono indicado para tal fin.